男人甚麼情況下會哭?五十二歲的財經事務及庫務局局長馬時亨清楚記得,他一生人只為工作哭過一次:他當年港大畢業後,被任職的銀行派駐紐約,英語不夠靈光,被韓裔上司拍枱大罵,自信心大挫,忍不住抱頭痛哭。

最後,他靠蘋果、可樂和三文治,走出生天。 記者:李慧玲

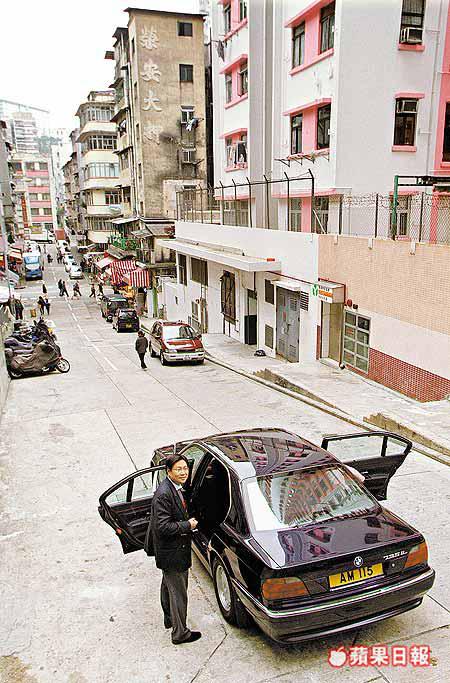

馬時亨一直強調自己「白手興家」。提起小時候住在西灣河木屋區聖十字徑村,他甚至有點引以為傲;一個多月前便親自帶寶貝女到舊居「尋根」,要女兒居安思危,深刻體會富裕生活不是與生俱來。連在立法會見到代表工業總會的議員丁午壽,他也不介意主動提起:「我媽媽以前在你爸爸工廠做女工。」

很明顯,當事情有一個happyending,過程所有挫折反而變成甜美回憶。昔日的貧窮現在都鑲了金邊,襯托今日的成功事業更加耀眼。

他滿有自信說:「我最想告訴時下年輕人,即使現在環境不好,但香港充滿機會,沒有甚麼不可能。我們這些過來人,都是這樣走出來的。」

對馬時亨而言,貧窮的轉捩點是高中時突然開竅,由懶學生變成勤力學生,順利入讀香港大學。當年,一張港大畢業證書即使不能保證是平步青雲,但起碼,他已有入場券。

「絕不是一帆風順!」馬時亨強調:「七三年畢業最想考政府工,人工高,月薪三千元,私人機機只得一千六百,但考不上啊!」於是,只能羨慕同屆同學黎慶寧、葉澍堃及黎年踏上官途,自己就在大通銀行做見習行政人員。

在大通信貸部工作,上司是當時新婚的吳光正。馬時亨說:「當時,我要不怕面懵,四處去找大老闆問:『你要不要借錢?』但我一個𡃁仔,哪有人理?」但他承認,雖然吃了不少白果,但這段日子卻為他建立了豐富人際網絡,受用終生。

七六年,他二十四歲,被銀行調派紐約,上司是一個出名硬淨的韓國人。他初來甫到,東南西北也未搞得清,馬上要開會討論一個從事牧牛場的客戶的借貸。會上,他恍如「一嚿雲」,完全不知道人家講了甚麼。他憶述:「我連牛都未見過,怎知不同種類牛飼料的英文?還有很多長長的一串字,不知是甚麼,後來才知道在說某個小鎮。」

韓國上司見他樣樣不懂,拍枱大罵,他既無助又失去自信心,覺得「好難頂」,加上當時在紐約一個朋友都沒有,無從傾訴,竟失控地痛哭流淚。

但發洩過後,他很快抹乾眼淚。從此,同事周末放假,他就帶蘋果、可樂及三文治返辦公室當飯餐,一整天看文件及相關參考書。日子有功,成功克服牧牛場的牛,和「山卡啦」小鎮。

七九年,他新婚後回到香港,誰知又有波折,令他被迫過了一段吃軟飯的日子。「我與上司合不來,於是叫停當時準備辭去多倫多工作來港的新婚太太,我去多倫多找她。我有國際工作經驗,但沒有加拿大本地經驗,向當地銀行求職處處碰壁。當時,靠太太一份薪水,真係驚㗎,不知道食軟飯食到甚麼時候!」

他最終轉行,在證券行做分析研究。八二年,自墨西哥開始觸發世界金融風暴,他的國際工作經驗大派用場,幾年後更成為當時加拿大排名第一的股票研究員。

但成功的股票分析員不代表不犯錯。有一次,他建議客戶購入某間公司股份,預料該公司即將公布業績,可獲派息。

誰知客戶購入股票後,卻不獲派息,原來這間公司有別一般公司做法,在公布業績前已經派了股息,購入股票的客戶為此損失,要向馬時亨公司追討賠償。馬時亨從此學識:「你永遠要問清楚,不可以想當然。」要成功,就要做到老學到老。