春郊,陽光普照,氣溫不冷不熱,舒服得令人心情開朗。今天訪大埔半春園,眺望蓮澳村,順衞奕信徑南行碗窰遺址,探樊仙宮,沿途還可欣賞平日少見的野生植物,輕輕鬆鬆2小時,享受一刻靜樂,偷得浮生半日閒。

記者:李淑芬

攝影:楊錦文

模特兒:Leo(StarAsia)、Karen

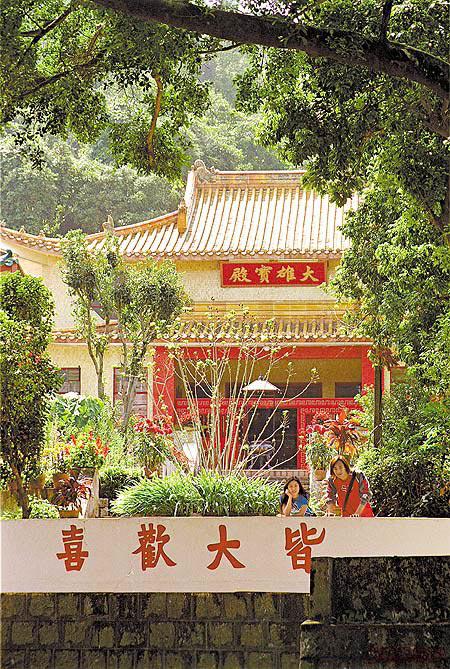

在半春園林蔭下深呼吸,空氣瀰漫着一股春意,刻下的春天又豈止半個?平台寫4隻大紅字「皆大歡喜」,很搶眼,「人面對風波得失少不免……震震震震震……」難道家燕姐曾到此一遊?誤會一場,「歡喜」是佛家語,即「環境順意時,心生喜悅」之意,拋完書包,信步遊寺,寺內不見如劉德華般的大隻佬和尚,經過藏經閣,內裏雖藏滿佛經,可惜外人不得翻閱,不要緊,園內環境早已教人心境平和。

早在1930年代,半春園已是大埔區香火最鼎盛的寺廟之一,園內建有佛教靜修所「哆哆佛學社」,大家入內談話,謹記壓低嗓子,別打擾寺內寧靜。

別過半春園,沿石屎路上山,步入衞奕信徑第八段,半途見一被四周山麓包圍的村落,景致之美,環境之寧靜,恍如世外桃源,這就是有超過400年歷史的蓮澳村,背後的連綿山嶺是大名鼎鼎的大刀刃,為免破壞古村寧靜,大家沒發半點聲,單用眼睛欣賞這迷人景觀。

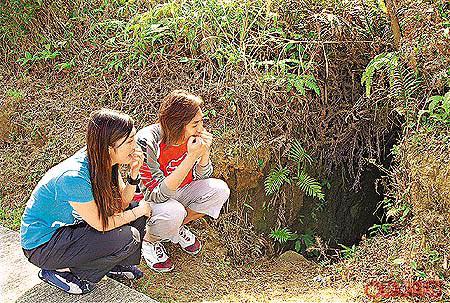

取古道下山,窰遍尋不獲,沿途反而見到一些古物遺迹,如給野草遮蔽的荒廢礦洞,深不可測得不知通往何處,還有出現在路邊的水磨碓坊。觀賞花草樹木,是行山另一樂趣,在接近村落的路段,不難發現好些有藥用價值的野生植物。

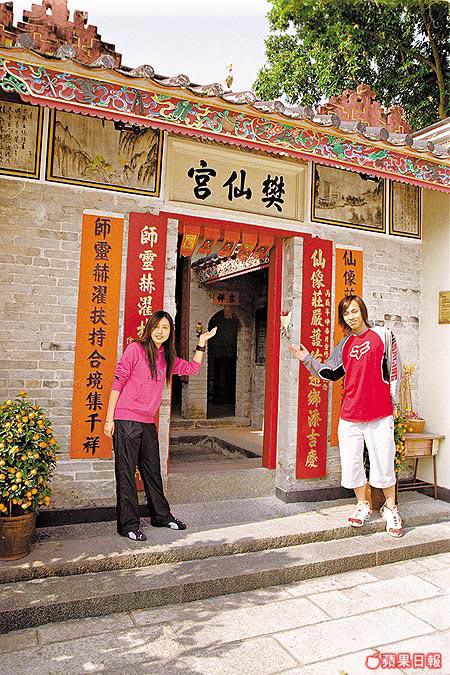

山腳便是真正碗窰遺址所在,碗窰有「海濱瓷都」之稱,由於附近山崗蘊藏豐富的高質瓷土礦,兼且樹木茂盛,水源豐富,早於明朝已成主要的陶瓷生產中心地,直至二次大戰才被入口的陶瓷工藝淘汰停產。遺址在1995年及1999年被考古學家發掘,其中保存得最好的,是樊仙宮。

陶瓷業人士供奉的樊仙原為兄弟三人,即樊一郎、樊二郎和樊三郎,相傳是燒造陶瓷器的祖師。康熙13年(1674年),馬氏族人購入碗窰窰場,傳至16世祖馬彩淵,他從廣東長樂縣祖地恭迎樊仙回窰場坐鎮,及後在乾隆55年(1790年)興建樊仙宮(開放時間:9:00am至1:00pm及2:00pm至5:00pm,逢星期二休息)。

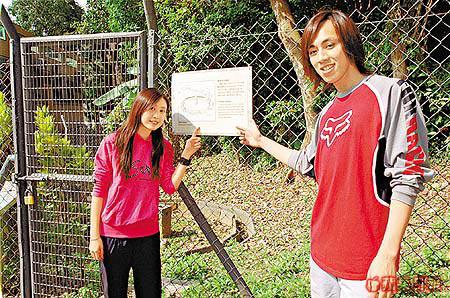

日久失修,很多碗窰遺迹已被雜草覆蓋,可以看到最大的露天遺迹,就是「牛碾」。這個像古井的物體,其實是一種把瓷土瓷石碾成粉末的工具,用牛隻拖拉石轆,像磨穀物般把瓷土碾碎。

從樊仙宮往上走,要認住呢個隱蔽入口拾級前往牛碾舊址。

地址:大埔錦山石蓮路17號(26563636)

開放時間:9:00am至5:00pm

齋菜預訂:早1日預訂,1圍12人,每圍$500

太和火車站徒步至錦石新村,沿石蓮路上半春園,續行衞奕信徑第八段,沿石屎路上蓮澳,下落碗窰,出大馬路乘23K小巴($2.4)回大埔墟火車站。

查詢團體:旅行家(28365878)