加拿大哥倫比亞大學對80名10歲女孩進行的一項研究報告顯示,由10歲開始定期做跳躍運動,可以增加骨質密度,延遲骨質疏鬆症出現的時間。正如註冊脊醫梁濟康指骨質成長在25歲便到末期,自小養成儲存骨質的習慣,到老便不怕變「負資產」。

記者:邵超

攝影:黃子偉、梁翠妍

模特兒:Calinda、賴嘉露(AllfromRichStrategy)

過去美國亦有類似報告,指跳躍運動是最有效預防骨質疏鬆症的方法,梁濟康說:「小朋友嘅骨骼有足夠嘅柔韌性,不妨畀佢哋蹦蹦跳,多儲骨質。但年老時骨骼會較脆弱,就要減少撞擊性運動。」其實骨骼是由柔韌的骨母質加上鈣等物質而成,加上了鈣質的骨母質才有硬度。現時支撐我們身體的骨骼,經過長時間累積鈣質,於18歲左右才進入成熟期,至25歲便開始逐漸流失。

香港有五成50歲長者骨質過少,兩成女性患有骨質疏鬆症,部份是因為自然流失,包括骨質停止生長首2年流失1%,及後以每年1%速度流失,更年期3年內更多至6%,其餘則有右列高危因素:

1.女性

2.黃種和白種人

3.瘦(俗稱單骨)

4.停經

5.女性荷爾蒙減少

6.吸煙、喝酒

7.不做負重運動

8.不曬太陽

9.低於正常體重

10.節食、纖體

11.逾30歲

大部份戶外運動都屬於負重運動,有助儲存骨質,最簡單莫如步行。每天步行45至90分鐘,已經有足夠的運動量。「做運動要有恒心,應堅持每日最少做30分鐘運動,做一半唔做一半,其實等於無做,前功盡廢。」

人生4大階段運動時間表

幼苗期

0-3歲:爬行

3-6歲:一般奔跑、蹦蹦跳

成長期

6-10歲:跳躍、跳繩、籃球、排球、體操、跳高等

黃金期

10-16歲:跳躍、跑步、體操、跳高、跳遠、所有球類活動

16-30歲:跑步、滾軸溜冰、溜冰、健康舞、現代舞、所有球類活動

保養期

30-40歲:緩步跑、行山、所有球類活動(盡量少做)

40歲起:步行、急行、行山、社交舞、太極

許多人以為補鈣便不會有骨質疏鬆症,梁濟康表示根本沒有方法阻止骨質流失,只能減緩流失的速度,而且方法不僅是做負重運動或吃補鈣食物。「每日做足負重運動、均衡營養同曬太陽三樣功夫,唔可以只做一樣。」負重運動讓骨骼「感到被需要」,以發揮正常功能;均衡飲食中有一定份量的鈣質和磷質,亦可避免因體重過輕而流失骨質;至於曬太陽是要補充維他命D,有助鈣的吸收。

骨質疏鬆圖(頸部X光片)

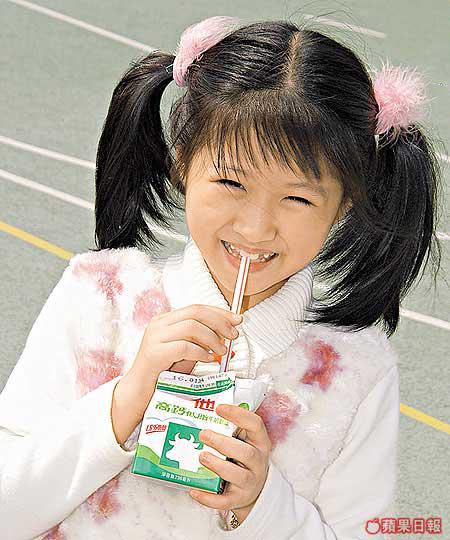

日飲2杯豆奶 食綠菜

1.中文大學最近一項調查顯示,經常攝取黃豆蛋白的女性,其髖骨及全身的骨質密度比非攝取組別高出4%至8%。建議女性每天應攝取約1,000毫克的鈣質,以及15克大豆蛋白(即2杯豆奶及200至400毫克的豆製品如豆腐或綠蔬菜)。

2.另一調查顯示,飲用加鈣豆奶者,髖骨密度,較沒有飲用的高出5成至1倍。