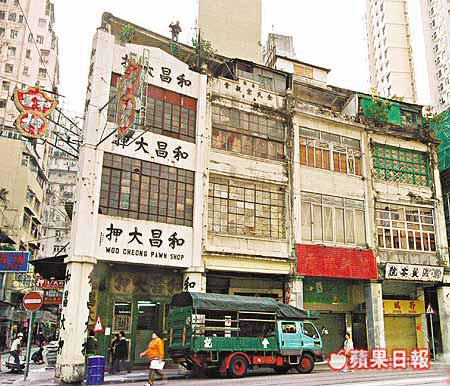

【本報訊】二十世紀中期的灣仔,唐樓林立,車水馬龍;今日的灣仔,繁盛依舊,但具特色的唐樓則寥寥無幾。為了保存歷史,市區重建局計劃在發展灣仔的同時,保留莊士敦道六十至六十六號及船街十八號兩座戰前建築物,並鞏固其殘破的建築結構,讓世代均能重溫香港這一頁的歷史。 記者:鄭豐俊

根據資料記載,莊士敦道六十至六十六號建於一八八八年,以木為基本結構,是當時盛行的商業唐樓,並在一九四八年翻新。四幢樓宇連成一體,樓高四層,下層為店舖而上層為住宅,現時在香港已甚為少見。

其中六十六號是當舖「和昌大押」,建築糅合了中西特色,地下是舖面,一樓是貨倉,而二樓則是員工宿舍。樓宇的樓底甚高,牆由磚砌成,地板由木製成,並設有窗遮擋的露台,露台則由兩條麻石柱支撐,從行人路伸延至頂層。露台與客廳間有法國式的落地大玻璃窗。由於當時的法例規定,唐樓內的衞生設施不能連接公共排污渠,所以唐樓每晚均需要由專人收集「夜香」。

六十四號的地舖原是不同商品如鞋及帽的零售店,其後變為售賣雀鳥店舖,而上層則為住家。樓宇內的木樓梯,由於一直缺乏維修,現時已經非常危險。

船街命名是源於該處是漁民及商貨交易的主要街道,船街十八號是一九三○年代晚期的建築,本是木製樓房,第二次世界大戰後改建為水泥結構,現時被列為二級歷史建築物。樓宇內部份柱有凹位可供擺放土地公,頗具特色,樓梯扶手則是木製,配以黃銅,手工精緻。由於經營建築業務的謝氏家族一直居住於此,所以樓宇保養比較完整。

市建局高級規劃經理區志偉接受訪問時表示,保留兩座建築物是市建局首個保育文物項目,工程師將替建築物進行鞏固結構工程,同時會保留重要的建築特色。他又解釋,兩幢建築物同樣具備「軀殼」及「靈魂」,前者是具有代表性的建築特色,後者則具有經歷時代變遷的閱歷。