遊大澳,來個上山下海之旅。

坐艇遊水鄉,穿梭於縱橫交錯的水道看棚屋,指定節目;全面點,登象山,尋嶼北界碑,高處看寶珠潭,Beatrice問:「重有呢?」Cookie答:「重有個寸神。」「乜神得幾寸高呀?」「寸人個寸呀。」「有幾寸呀?」「等陣你咪知囉……」

記者:陳漢榮

攝影:陳盛臣

模特兒:Beatrice、Cookie(RichStrategy)

沒有橫水渡,換了可開合的鐵橋,同樣成為大澳的標誌。

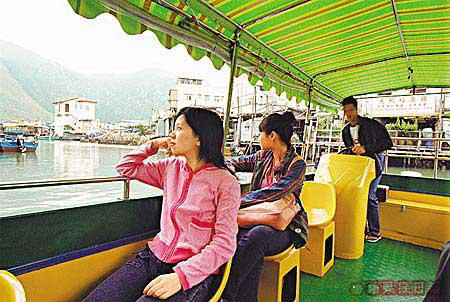

鐵橋下停泊了一艘艘快艇,漁民正忙着兜售剛捕獲的海鮮,在討生活:「魚蝦蟹樣樣齊,計平啲畀埋你。」Beatrice也很忙,忙着討價還價:「半斤花蟹,半斤海蝦,計平啲啦……」Cookie嫌她煩,一把拉着她,跳上觀光艇:「夠鐘上船睇棚屋喇,前世未食過海鮮咩?」艇主叫小張,喜與人聊天:「即捕即賣海上鮮,真係難食啲囉!呢度世世代代蜑家人,話海鮮就係海鮮,蜑家人唔會用隔夜貨呃人嘅。」

大澳彈丸之地,已有4間過百年古廟。

Beatrice踏入門檻,說:「個寸神原來係關帝呀,關公一身正氣,幾時變得咁寸?」吉慶後街的關帝廟,供奉的當然是關雲長,但關公不是今次的主角,Cookie指着一個凶神惡煞的神像說:「係佢呀,豎起中指問候你喎,你話寸唔寸嘞?」確實很寸,問廟祝何許神也,她冷漠地說:「雷神!」答得也很寸;再問此廟有多少年歷史,她態度依然:「嗰邊有碑文,自己睇。」據碑文記載,此廟建於1488年,有511年歷史,最後1次重修在咸豐2年,廟內銅鐘、牌扁、鑼鼓全是過百年古物。

Beatrice問:「你估大澳有幾多年歷史呢?」Cookie搖頭,連小張也不曉答。

談歷史,漢代大澳已有人聚居,有文獻稽考的,則上溯至宋代,當時的大澳已是有規模的漁港,漁民多來自深圳、東莞、寶安及惠州,他們開支散葉,建立起番鬼塘村、梁屋村、橫坑村,廣東水師曾派兵駐守這些最早期村落;明末,行「散離」政策,曾迫令中國沿岸50里居民內遷,不願內遷者悉數湧入大澳,吉慶後街因此而成;至清,永安街、太平街、一涌、二涌、三涌相繼出現,人多地少的關係,蜑家人惟有住在水中央,用木頭搭建「葵棚屋」,漸演變成現在「香港威尼斯」了。

寶珠潭附近的楊侯古廟,亦值一遊。

「咪又係廟一間?又有乜好睇呀?」Beatrice環顧廟內裝潢,確實如一般廟宇大同小異,但就忽略了擱在牆邊的一堆大骨,Cookie說:「拜靈骨啦,保平安㗎。」此骨是百年前一條在寶珠潭擱淺的大魚脊骨,是何種魚、魚有多大,已無從稽考,自村民把魚骨移入廟供奉後,寶珠潭再無漁船失事:「村民認為條魚幫佢哋擋煞,咪當堆骨神咁拜囉。」「明白,不過話時話,你估條魚有幾大?」「一節骨都粗過你同我條腰,大到估唔到嗰隻啦。」

穿吉慶後街,過新基大橋,上象山。

全程石級路,易走,但Beatrice還是香汗淋漓:「重有幾耐先到?乜碑咁巴閉呀?」Cookie夠腳骨力,面不紅,氣不喘:「信我!30分鐘即到,個碑一啲都唔巴閉,重好卑恭屈膝㖭,你我要受殖民地統治,都係多得呢塊碑咋。」此碑於1902年建造,至今有101年歷史,呈長方形,矗立在象山西麓,與狗嶺涌上的嶼南界碑相對,用以作為當年清政租借「新界」的界線標誌,基座有刻文,標明所在位置,即東經113度52分。

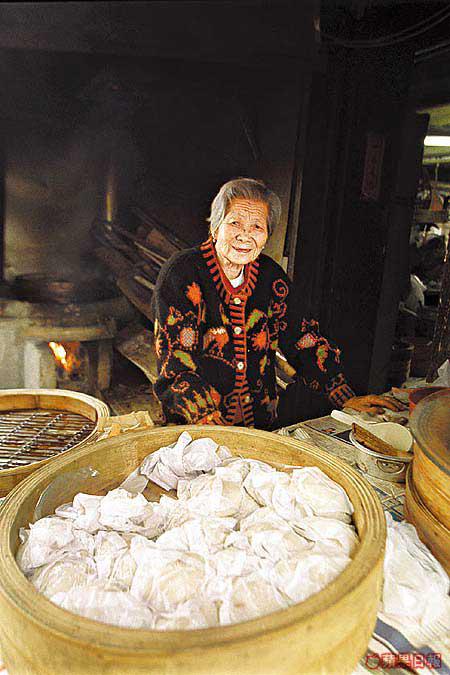

大澳除了海鮮,出名的還有海味乾貨。

「呢期啲花膠最靚。」Cookie帶Beatrice到永安街的全記,一心掃貨,但花膠賣價最貴1斤$1,400,二人買不起,哭着臉回頭走之時,老闆娘推介即食蝦膏:「近年產品,即食又得,放湯煮公仔麵又得,夾麵包食都得。」試味有感:「色香味俱全!」總算不用空手而回。

東涌市中心乘11號巴士,大澳總站下車。

全記海味

地址:大澳永安街地下87至89號(29856565)

得鴻旅遊(提供觀光艇服務)

地址:鐵橋附近(小張:96898669)