自1847年第一塊朱古力面世至今,人們就一直不能抗拒那一份甜蜜的誘惑,愛好者有增無減,更為不少銷售糖果的企業,造就數以億元計的生意。作為全球最大朱古力消耗國之一,德國的朱古力博物館,朱古力迷又豈能錯過?

位於科隆萊恩河畔的朱古力博物館(IMHOFF-STOLLWERCKMuseum),三層高的展館,展示了不少與朱古力有關的東西,既有逾百年歷史的朱古力製造機器、也有現代化的生產線,更少不了朱古力製成品,供參觀者買作手信。

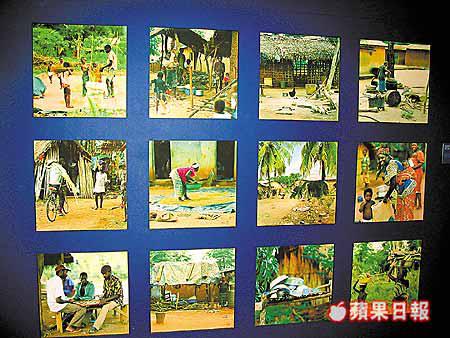

三層展館各有主題,地下的主角是製造朱古力的可可豆。根據資料顯示,可可豆早於公元600年在南美洲出現,由住在當地的瑪雅人(Maya)發現;該層展館除了展示出近代非洲族人採割可可豆的圖片以外,以往用作運載可可豆的船、收割工具和主要生產地等資料,也一應俱全。

此外,百多年來以可可作原料,製造朱古力的古舊機械,也一併存放在這一層展館之內,毗鄰一座偌大的現代化朱古力生產線,是參觀者的焦點所在。隨着館內的導遊沿生產線走去,即使不諳德語,也可粗略理解朱古力製造過程。

看完朱古力的生產,當然要試試製成品,在展館底層末端,放了一個朱古力溶漿機,工作人員不停將威化餅蘸上漿液,免費給參觀者享用,令這裏成為展館內最多人聚集的地方。

第二層展館主題是可可文化,展示了這「甜品」對歐洲所造成的影響。在16至17世紀的歐洲,朱古力屬奢侈品,只有貴族富豪才有機會品嘗,配合名貴茶具;這些手工精細的茶具,主要是用來飲用可可飲品。

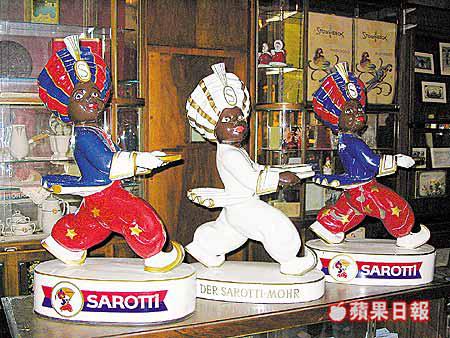

位於頂層的展館,主題是介紹朱古力如何走入大眾的生活及商業社會中去,展品全是60年代以後的朱古力銷售廣告畫布、特色銷售箱及著名商標等。參觀完畢,不論你有沒有收穫,都會渾身沾上一股朱古力味,久久揮之不去,即使不說,人人都會知道你曾到此一遊。

記者:丹琍