遠在印度與中國西藏自治區之間的尼泊爾(Nepal),是一個令十六名香港中學生難忘的地方。難忘者是當地人的熱情與友善,和他們在貧困生活中的樂天知命;但更令這班住慣大城市的學生感受深刻的,是面對尼泊爾孩子時產生反思,例如有人想到自己原來「一生之中從來不需要向別人討筆」。 記者陳浚泰

這十男六女的香港青年參加了「聯合國兒童基金會青年領袖計劃」,上月二十五至三十日遠赴環境和歷史背景與香港完全不同的尼泊爾,與當地青年交流。六天的緊湊旅程雖不算長,但已有機會讓他們與當地孩子會面傾談,互相了解文化和背景,令他們明白到:幸福並非必然。

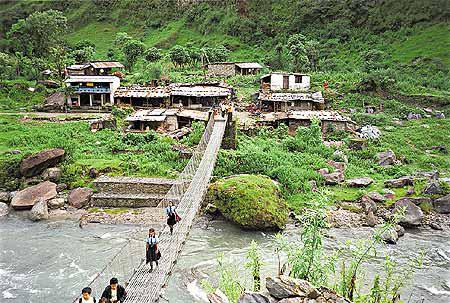

位於尼泊爾西部海平線逾一千米以上的Lahachowk村落,有一家中學、五家小學。但村民生活窮困,不是每個小孩子都有機會上學;即使有機會,上課時也只有破舊的書本,連文具也沒有。

來自德望中學的十四歲女生容芷蔚,在行程最後一晚與其他香港學生交流感受時便坦言,村中一名小孩向她嚷着要筆時,令她感受很深,因為她「一生之中從不需要向別人討筆」。

其他學生都能體會芷蔚的感受。協恩中學十五歲女生葉穎鈴,更提出希望與其他參與計劃的學生成立一個小組織,透過捐筆等活動幫助貧窮的尼泊爾孩子。

尼泊爾人雖然生活困苦,卻顯得樂天知命,小孩子經常面帶歡顏。尼泊爾人對外國人相當友善,若你向他們說一聲Namaste(尼泊爾語,意即「你好」),他們即使手上拿着東西,也會即時放下,合什回敬一句Namaste。

尼泊爾大人和小孩子都以正面積極的態度面對困苦生活,令拔萃女書院的顧育真對部份香港學生的生活態度有點感慨。她說:「機會不是必然的,不是一出生便甚麼東西都有……香港學生應該enjoyyourright(享受自己擁有的權利),而不是只顧沉迷享樂……不喜歡讀書便不讀。」

尼泊爾青年人的熱情、純真,也觸動了來自城市的香港學生們的心靈,尤其當他們與位於博克拉的「阿馬爾辛格高中」(AmarSinghHighSchool)失明學生交流後,感受更深。嘉諾撒聖心書院的中五女生伍嘉瑩是其中一人。

嘉瑩憶述:「當我與該校兩名女生傾談完畢要離開時,外頭下着大雨,她們抱着和拖着我,堅持要送我離開。她們的熱情實在令我十分感動。」

這次尼泊爾之行,令這群香港青年更下定決心,為多做點事,幫助有需要的人。或許一個人的力量不足以解決問題,但他們相信只要有心,由自身做起,再感染其他人,最終問題是可以解決的。