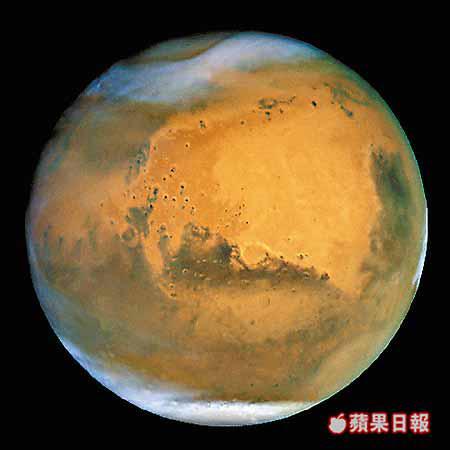

今天是火星六萬年來最接近地球的一天,全球各地都刮起觀星熱,香港也不例外。自上月起,本地有天文發燒友連續三星期、每天只睡兩小時,為的只是拍得一幀美麗的火星照片。原來香港有數十名熱愛觀星及拍攝天文現象照片的專家,他們拍得的照片曾被放在美國太空總署的網頁,以及刊登於國際知名的天文學雜誌,外國的同好稱他們為「HongKongMasters」(香港大師)。 記者:謝穎詩、譚秀嫺、蔡元貴

【本報訊】香港天文學會副會長吳偉堅是其中一位「大師」,「大師」口中的「大師」,是在七十年代全球知名的天文照片拍攝者廖慶齊,「廖生已經移民外國,但佢九九年曾經返嚟同我哋講『PutHongKongonthemap』,將香港嘅天文學畀世界嘅人認識,佢呢句話好重要。」在「大師」的激勵下,本港發燒友拍得的天文照片質素愈來愈好。

香港的天文照片真正打出名堂始於二○○一年,吳偉堅和他的師友劉佳能合作拍得一幅美麗的土星照片,為國際天文學雜誌《Sky&Telescope》作為封面照刊登,自此香港人拍的照片逐漸被世界各地的觀星者認識,經常為美國太空總署轄下的spaceweather.com及science.nasa.gov取用,「以前就我哋成日send(傳遞)去問佢哋要唔要,𠵱家掉返轉頭佢哋問我哋攞相」。

吳偉堅解釋,即使是美國太空總署也不會二十四小時監察天空,所以很倚重業餘天文學愛好者提供資料,而香港就是歐美國家索取亞洲區天文現象資料的來源。

香港的拍照技術,在業餘天文學愛好者來說,一定排在全球首五位,在亞洲區已超越日本。吳偉堅說:「喺外國,香港最出名就係光害大,天空無星,但因為難見星,就更珍惜見到星星嘅機會,觀星影相,就最體現到香港人嘅動力,香港人就勝在好耐性」。

他為了觀賞火星,上月開始整整三個星期不回家,住在和數名同好夾份租下的大埔汀角村村屋,每晚入夜便看火星看天光,每日只睡兩小時,「眼瞓,好眼瞓㖭,但天文嘅嘢,唔睇就無㗎啦,好似呢幾日雖然越近火星大衝,但我瞓得好好,因為天氣唔好,咩都睇唔到」,他今晚當然不會錯過「近觀」火星的機會,早已相約天文學會的成員一同觀星。

伴着吳偉堅拍得好照片的是一套自裝的反射式望遠鏡,他自行畫好設計圖,花五萬多元託朋友在澳門製造。外表像一個五金鐵桶的望遠鏡,配上一個數百元的網絡視像鏡頭,再接駁到電腦,拍得的照片足可媲美外國未計望遠鏡,單就拍攝器材便以十萬元計的設備。

他表示,過去昂貴的天文拍攝器材以冷凍鏡頭的技術減低照片的微粒,現在使用網絡視像鏡頭,一來可以經電腦修飾,而且鏡頭每秒可拍十張照片,即時可在電腦看到效果,只要有耐性捕捉,便有好收穫。

公眾人士可能覺得這些業餘天文照片圖像鬆散,吳偉堅解釋因照片是在地球上拍攝,經過大氣雲層,故影像總是朦朦朧朧,其實照片的質素和任何一所大型天文台在地球上拍得的照片一樣,只有美國太空總署設於太空的哈勃望遠鏡,才可拍得清晰的行星。