你是否曾經覺得,作為一個小投資者,你只是一個昂貴的笑柄?你是否認為,無論自己行動有多快,總是淪為羊群裏的最後一頭笨羊,拿着無人願意接手的高價股票不知所措?其實你不必扮演這個角色,許多慘痛的投資經驗,只是好些不難改變的壞習慣所造成的惡果。把以下7種陋習改掉,投資自然水到渠成。

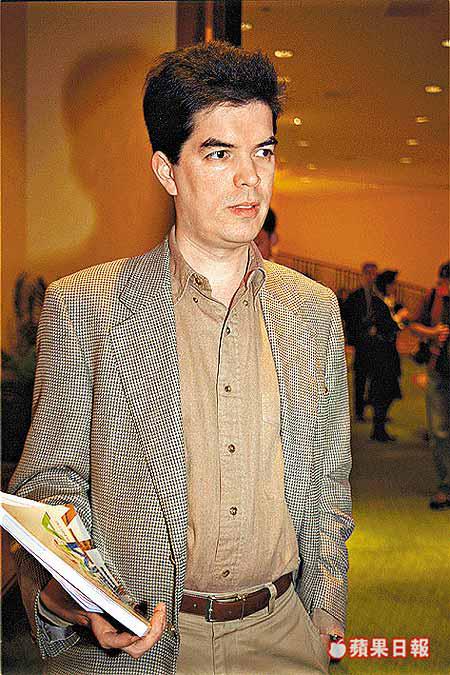

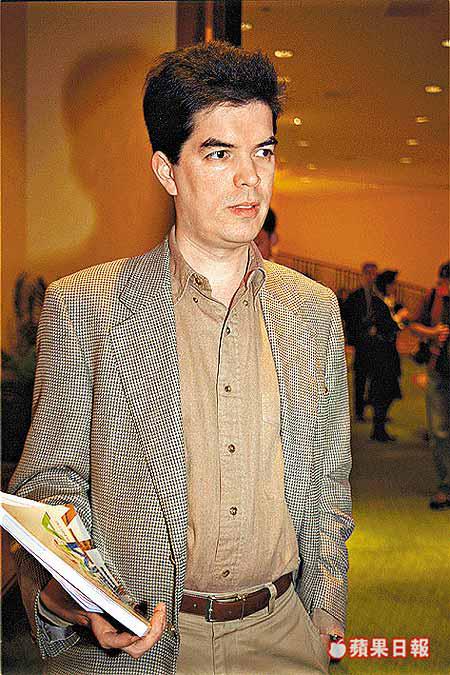

老練的投資者都會同意,投資陋習首推盲目跟風。某些時候,跟隨大隊或能帶來安全感,但若說到投資,那只會帶來高昂價格、泡沫和幻滅。其中一個問題,正出在金融服務業界向小投資者銷售金融產品的方式上,這也是為甚麼小投資者會投資錯誤。《Boom,DoomandGloomReport》作者,人稱「末日博士」的麥嘉華說:「整個業界都只推銷受歡迎的產品,但這些產品的價格其實早已上升。」這是雞與雞蛋的問題,供應商必須推出有人問津的產品──那些近期帶來可觀回報的資產項目。他說:「投資者應該放眼前望,環顧世界。小心甚至迴避高價項目,低價的則往往有其可取之處。」他認為小投資者應留意20個不同市場,和20個不同行業,然後選取當中最受人忽視的來投資,因這些市場的下跌風險最小。」

第二、過度自信同樣會令投資者妄圖預測市場走勢。網上經紀行嘉信理財高級美市分析員麥蘭芝說:「香港的投資者富機動性,對不同情況很快作出反應。但他們很少花時間分析資訊,只懂得對新聞報道作出反應。」

「小投資者的毛病是看看電視、讀讀報章,便以為自己是專家。」末日博士斷症曰:「他們僅以有限的知識,便相信自己能像索羅斯一樣掌握整場投資遊戲。就像走進網球場,以為自己能像阿加斯般打網球,實際上那完全是另一回事。即使深信市場將會上升或下降,投資者也應該明白自己的無知。因為這份信念本就毫無意義。」因此,投資者要避免錯失升市時的投資機會,最好的方法就是保持一個平衡的投資組合。花旗銀行環球個人銀行服務亞太區零售業務總監JonathanLarsen說:「若你押下重注,你的投資組合或需付出高昂代價。常言道:市場上的致勝關鍵並非時機,而是時間。」

第三、資訊劣勢。一般而論,小投資者能收集愈多資訊愈好。互聯網已把專業和業餘投資者之間的資訊距離收窄,只要上網,資訊不愁缺少,但研究不應止於此。「基礎研究很重要。」麥蘭芝說:「若你投資在一家公司,應研究公司的資料,而不是因與之有關的消息或傳言莽動。」與特定公司有關的資訊,可透過公司年報、公司向交易所提交的報告,和出席股東大會取得。

關注企業管治問題的網站編輯DavidWebb提出警告:投資者可借助分析師的報告,但不要輕信報告中的每一個字。他說:「有些報告做得比較好,但因為許多分析師與投資銀行有關連,難免存在利益衝突而偏頗。」儘管最近連串針對投資銀行的相關官司,已就此問題作出補救,改善情況如何卻是未知之數。「分析師的獨立程度看來已有所改善,但利益衝突仍然存在,因為投資銀行始終為本身的研究部門提供補貼。」

投資者若發現報告的「買入」建議不成比例地較「賣出」多,便應留意當中的利益衝突問題。

第四、罔顧風險。投資時必須避免虧蝕,說來理所當然,卻少有投資者將之當成投資策略的重點。「投資者在買入時,只懂看上升的空間有多大,卻忽略了風險的存在。」麥嘉華說。他建議小投資者應對超高回報的承諾置諸不理,專注獲取長線的穩定回報。「今生你只依循一個原則去買股票,就是當股價低於某一市盈率時才買入,其他都不再令你提起興趣;那麼,你便能避免在投資上犯錯。」

第五、不懂衡量表現。評估投資回報,同樣是傷腦筋的事。但再次重申,別對專家提供的協助寄予厚望。投資管理人當然希望以盡可能好的回報數字示人,例如公開成績特別好的某一時段內的總回報。作為投資者,你該學會如何找出事實。回報從何而來,比總回報有多少更為重要,這些回報能否再現?能否維持?當中又有多少會被種種收費吃掉?

第六、過多選擇。小投資者正面對愈見氾濫成災的產品。麥嘉華對市場上新奇產品充滿懷疑,並預言大多數產品最終只會教人失望。不過,他推薦某些交易所買賣(特別是在紐約和倫敦上市)的基金,相對於持有資產的價值而論,它們提供了一些折讓,可謂吸引。Webb本身不投資基金,並認為不斷向小投資者推銷的種種新產品毫無價值,他建議大家應只投資在低收費、高度分散的基金上。

第七、輕信推銷。小投資者應有可以信賴的顧問,但麥嘉華說:「這些顧問都想從你身上賺錢,向你推銷某些產品,而且佣金愈多愈好。任何人若與進行交易的客戶有利益關係,便不可能提供真正中肯的意見。」他說自己樂於每年支付1萬美元,以換取優質的投資顧問服務。

本港投資顧問業屬起步階段,許多時候提供的是障礙而非協助,投資者應懂得保護自己,免受不良建議所害,最低限度,有責任以充分知識武裝自己,明智地作出投資決定,並避免犯錯。

(撮錄自《Benchmark》雜誌)