美國自四月開始佔領伊拉克,同時亦啟動宣傳機器,指已把伊拉克人民從殘暴政權解放出來,他們要準備當回自己的主人。但記者在巴格達採訪期間,當地人民卻黯然神傷地表示:「我們從來不是主人!」

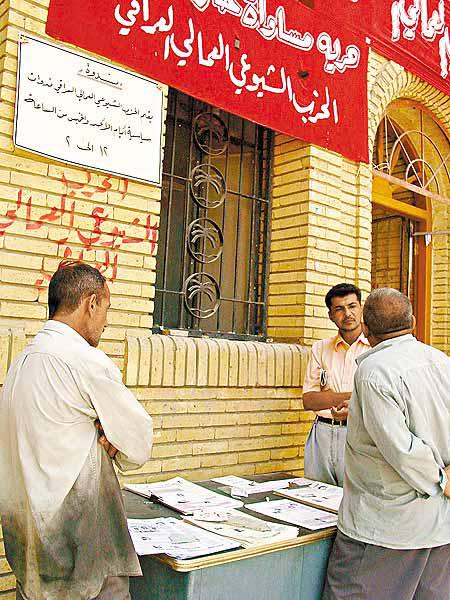

在舊政權過去、新政權快要產生的十字路口上,伊拉克何去何從? 《蘋果》特約記者:張翠容

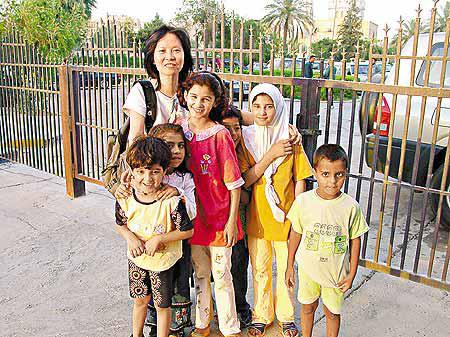

從首都巴格達市中心的巴勒斯坦酒店出發,的士司機說要帶我看一看巴格達損毀程度。我想起在戰前訪問過一個天主教家庭,他們所住的聖堂就是靠近前朝的新聞局。

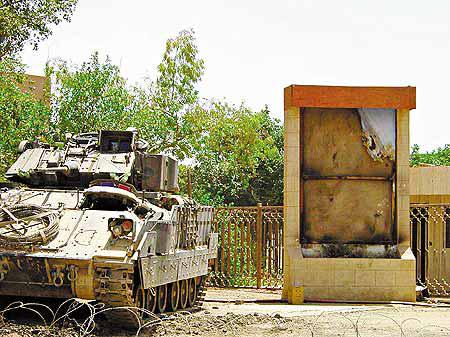

新聞局一帶地區損毀頗為嚴重,我走近那座聖堂,聖堂已燒得焦黑,住在裏頭的家庭不知所終,是生?是死?這個家庭的三位天真爛漫小孩子,突然在我腦海裏出現,上次與我來的攝影師,臨走前還給他們買了好幾盒朱古力。司機搖頭說,伊拉克人人命不值錢,侯賽因時代如是,在美國統治下也如是。

我好奇問他何以這樣說,他帶我回到他家裏,拿出一支槍,指是用來自衞的。雖然美軍一早要求所有伊拉克人繳械,但他們總會留下一支槍,好好收藏起來。

「這是用來應付搶掠暴徒,也是用來應付美軍的,他們有時會突擊搜查,指收到情報懷疑有復興社會黨黨員,我們都很害怕,無辜者會受傷害,你們傳媒都不會重視、不會報道,只有這支槍可以保護我們!」

在街頭,伊拉克人可以隨時消失。英國《獨立報》最近有一篇文章,報道一名持有丹麥護照的伊拉克工程師QaisAl-Salman,他回國計劃投入祖家的重建工作,豈料一天在美軍檢查站附近給無故截停和逮捕,跟着扣留在CampCropper,一個距離巴格達國際機場不遠的拘留所,伊拉克人指這是美國製造的集中營。

經過三十三天的問話扣留後,Al-Salman給擲回街上,連同他的證件,然後美軍很簡單的說一聲:對不起!

這並不是一宗獨特的個案,國際特赦組織已開始關注此一現象,在伊拉克展開調查。

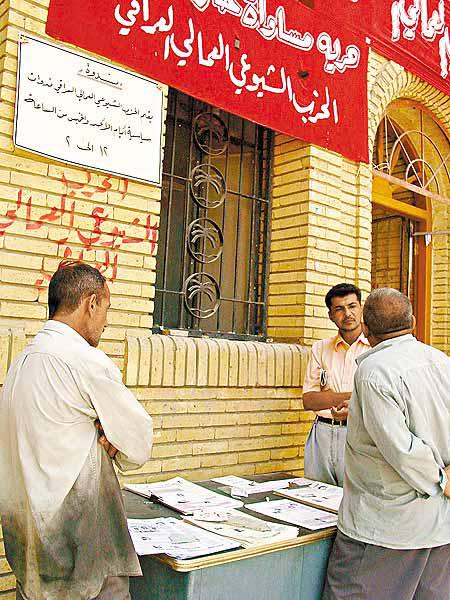

關注佔領問題組織「國際佔領觀察」(InternationalOccupationWatch)剛於七月中在巴格達成立,他們在記者會指如果美軍的佔領帶來了人權受侵犯與不公義的情況,這裏的抵抗行動不會消失。

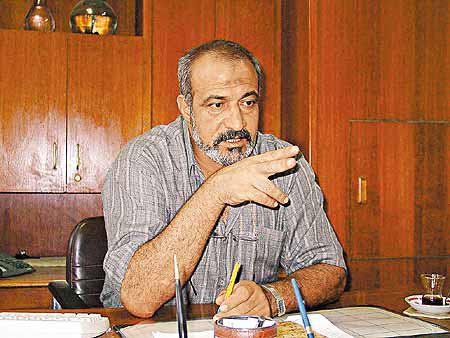

在場一名伊拉克工人領袖Issam竊竊私語:「在美軍的佔領下,與侯賽因時代一樣,我們伊拉克人可以在街頭上隨時消失。」這當然是美國最不願意聽到的,難怪在侯賽因黨羽逐漸瓦解之時,抵抗行動依然存在,美國可以全推卸到侯賽因和復興社會黨身上,但伊拉克人心裏明白,這究竟是怎麼的一回事。

此外,美方駐伊行政長官布雷默又推行新聞檢查,戰後伊拉克出現好些新辦報章,有人指背後有派系支持,但又有人指這完全是獨立的,但無論如何,美國指摘那些充滿批評及「歪曲」美國佔領軍形象的大字標題,例如被捕前朝官員下落不明、沒有公開審訊、美軍無法維持治安、伊拉克婦女淪為美軍女伴等煽情故事等,一律要被查禁。

伊拉克新聞工作者視這等措施猶如前總統侯賽因當年封鎖新聞的舉動,他們不禁說:「一個侯賽因死了,第二個侯賽因卻又回來了,我們從來就不是主人!」最重要的是,伊拉克人認為實現當家作主的指標,就是有權控制自己國家的資源,可是,他們連這點也辦不到。

現在,位於巴勒斯坦酒店旁的喜來登酒店內,我們可以看到美國最大工程顧問公司BechtelCorporation已在那裏設有辦事處,並開始運作。

眾所周知,這間顧問公司與過去美國共和黨政府關係密切,前任國務卿舒爾茲便是該公司的董事之一,今次戰爭美國傳媒指Bechtel一眾有美國政壇背景的股東在背後極力推動,同時確保掌握伊拉克的重要合約。結果,四月十七日,伊拉克停戰不久,Bechtel即在沒有公開投標下,獨佔第一份而又最大一份的伊拉克為期十八個月重建合約,總值約五十三億港元。

「國際佔領觀察」發言人本杰明向記者表示,美國必須把伊拉克資源歸還給伊拉克人手上,讓伊拉克公司參與重建及石油生產工作,否則,這裏不會有和平。

無論如何,在伊拉克的政治上和經濟上,各國勢力都虎視眈眈,希望瓜分這塊肥沃的土地,即使是以色列政府,他們已把伊拉克在敵視國家名單上除名,並已準備投資該國。在巴格達,我便曾碰上以色列記者報道伊拉克的投資環境,還有那顆象徵猶太復國主義的大衞之星。

可是,在另方面,聖戰組織也在伊拉克境內摩拳擦掌,他們視美國和其盟友為攻擊對象,並在伊拉克土地上滋長仇恨的種子,隨時令伊拉克變成中東的火藥庫。