政府救市八招,其中退稅和寬免水費、差餉的原意是惠及普羅市民。不過,低下階層的市民認為,面對減薪、裁員,這些措施都解救不到他們燃眉之急;中產人士更稱,三數千元的小恩小惠,對他們幫助不大,叫政府不如集中資源對付非典型肺炎疫潮。 記者:陳沛敏、謝明明、翁煜雄

【本報訊】任職清潔工的劉太(個案一)負責淘大花園清潔工作,丈夫則在牛頭角下邨任職看更,兩人月入合共八千多元,不用交稅,又家住公屋,因此只可享受到政府救市措施中減免水費和差餉的優惠,估計受惠總額也不過一百多元。她抱怨說,夫婦二人的工作都屬高危,疫潮爆發要花錢購買板藍根和防炎裝備,這些寬免對他們作用不大。

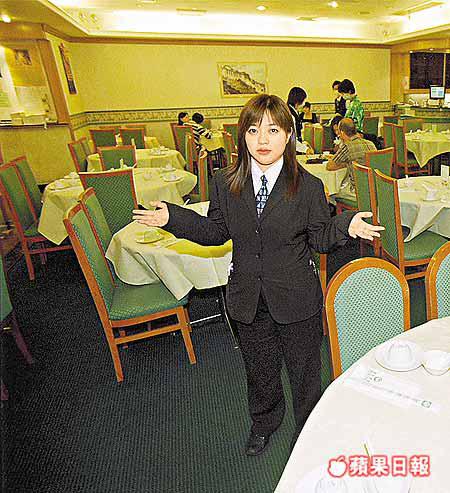

原本在新光酒樓任職收銀員的鄧貴梅,一個月前因公司減薪一成而辭職,現在失業。她強調,原本月薪只有七千元,以往不用交稅,因此今次不會獲得退稅,水費及差餉的寬免則估計有百多元的「着數」,但對她和兒子這個單親家庭每月四千多元的支出,幫助不大,只有寄望爭取到政府新增的培訓名額,獲得兩個月每月四千元的津貼。

受疫潮影響下的市道,時代廣場寶光素食部長袁嘉寶(個案二)本月初開始放無薪假,現時生活費要靠積蓄支持。她形容從事飲食業八年,未遇過如此惡劣市道,由於她月入只有九千元,不用交稅又沒有物業,未能受惠於任何救市措施,只希望「快啲有工開。」

政府的措施對交稅不多的基層市民幫助不大,也不一定獲得中產一族的掌聲。科技大學經濟系教授雷鼎鳴自言,繳付的薪俸稅達六位數字,家住大學宿舍不用繳交差餉,他和妻子應可獲共六千元上限的退稅和二百多元的水費寬免,但其妻為了避炎,現時天天乘坐的士由清水灣往港島上班,他們又購入大批口罩,包括多個每個售價八美元(六十多港元)的N100口罩,防炎支出不少,政府的措施可略有幫補,但擔心疫情持續,「六千蚊幫唔到好耐。」

「退稅都係一項穩定措施,雖然話遲,但都好過冇。」在銀行任職的戴先生(個案三)為家庭支柱,需撫養太太及兩名年幼子女,去年繳交三千多元的稅額,因此估計不會獲得三千元上限的退稅。在目前經濟前景不明朗下,戴先生計劃儲起退回的稅款,以備不時之需,絕不會增加消費。他認為「做啲實質措施比退稅更有用。」因為退稅只是小恩小惠,對經濟實際幫助不大。

「佢咁樣退稅,只會令到經濟愈來愈差。」任職保險業的莫小姐數年前交稅近二萬元,去年扣除兩名兒子的免稅額後,只需繳交二千元的薪俸稅。她認為,退稅只會加重財赤問題,屆時受害的仍是納稅人。她認為「退稅短時間對經濟可能有用,但長遠來講都鼓勵唔到消費。」

至於退稅的用途,她強調現在經濟疲弱,會像大部份市民般,「諗過先使」。