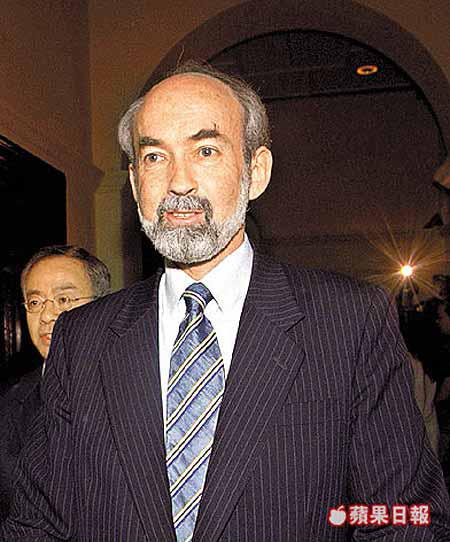

【本報訊】特首董建華昨日為財政司司長梁錦松的買車事件說情,指是「無心之失」。有學者指出,若市民把今次事件與之前的董建華為路祥安、王䓪鳴、馬時亨、苗學禮等「護短」事件連結起來,「對政府冇信心嘅會更加冇信心」,也顯示了高官問責制只向特首問責的弱點;梁錦松今次躲得過,卻可能令日後問責高官面對的公眾壓力更大,直至有高官被「祭旗」為止。

香港大學政治及公共行政學系副教授盧兆興表示,市民對特區政府表現已感不滿,若陸續有問責官員失職或出現醜聞,而又沒有人下台,長遠而言,市民對問責制會失去信心,公眾要求高官下台的政治壓力會加大,直至有高官被祭旗為止。

他指出,梁錦松買車事件涉及個人操守,雖未至要下台的嚴重,但也對政府形象有影響,因為問責制本是為加強政府領導能力,藉以加強保護董建華,惟仙股事件和買車事件,令市民對問責制的形象打了折扣,也因而影響到對董建華領導的第二屆政府的看法。

董建華已屢被批評「護短」,繼港大民調風波的路祥安、短樁事件的王䓪鳴及苗學禮,還有在實施高官問責制後的仙股事件主角馬時亨。嶺南大學政治與社會學系副教授李彭廣表示,市民會把所有事件「連埋一齊」,以致對政府沒有信心的更加沒有信心。

他表示,問責高官傾向來自商界,他們沒有經過政治磨練,也未建立起政治上的道德、倫理,而他們有意無意間出現的利益衝突,更會影響市民的信心。

他又指出,市民知道有人做錯了,也知道問題應該解決,但現有體制解決不了問題;原因是董建華不像英、美國家般,要承受選舉的壓力,所以高官向董建華問責,董建華則可不受民意影響;長此下去,當市民對整個政治體制變得不可信時,社會就失去原有秩序,甚麼共同承擔、共創繁榮等,都只會成為口號。