在巴格達,我們可能感受不到波斯灣戰爭的遺害,但在伊拉克的北部和南部,卻給戰爭烙下了深刻的痕迹,每天都有生命在消逝。

為了讓讀者更接近真相,我們首先探訪了伊拉克北部城鎮摩蘇爾(Mosul)。

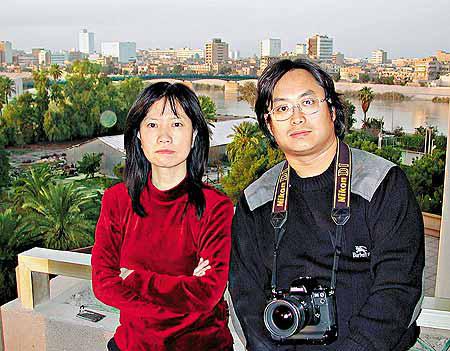

《蘋果》巴格達直擊

從巴格達到摩蘇爾,坐車要四至五個小時,飛機則只需四十五分鐘,我們一大清早抵達這個充滿歷史文化氣息的城鎮,這個城鎮同時也是以盛產石油和礦物著名的地方,本應可以富裕起來,但過去十二年因經濟制裁,已變得有點殘破和低沉。

在一間二手書店裏,有兩名孩童代父親看管業務,其中一名十五歲的男孩都咸(Durlham),戴着眼鏡,樣子乖巧,有成年人的心思,而且對答如流,令我們留下深刻印象。以下是記者與都咸的對話。

問:你喜歡住在摩蘇爾嗎?

答:很喜歡,這是我家鄉,卻無時無刻受到美國的威脅,我要好好保護她。

問:你覺得美國會襲擊這裏嗎?

答:你只要出去看看便知道,上一次波斯灣戰爭,這裏已曾是美國的襲擊目標,他們想毀了我們的家園,掠奪摩蘇爾的石油。

問:是誰告訴你,美國的意圖?

答:不需要有人告訴我,我才明白。每天,我看到人民在受苦,他們在制裁下受到莫大的傷害。

問:那是一種怎樣的傷害?

答:除了物質外,還有尊嚴的傷害,我們只能維持最基本的生活,無法讓精神面貌豐富起來。

問:你比實際年紀成熟多了,實在使我驚訝,你有甚麼抱負?

答:我希望念醫科,當一個醫生,我們這個國家需要更多的醫生,去醫治人民身心的創傷。

在戰爭的威脅下,小孩子也變得深思熟慮,令到記者的心情也沉重起來。

我們跑到新摩蘇爾地區,九一年二月五日,美國在那裏投下多個導彈,破壞了八十間房屋,十二年過後,有些房屋還沒有修葺好,居民在東歪西斜的房屋中繼續生活。

一位居民勒斯赫(Nashat)帶我們探訪一戶受影響最嚴重的家庭,這個家庭總共有十一位成員,六個小孩,四個在波斯灣戰後才出生。

戶主憶述說:「我們無法忘記,就在那一天,一九九一年二月五日凌晨四時許,一聲爆炸巨響,之後火光熊熊,我們的房屋便這樣地倒塌了……

「當天晚上,有兩位朋友在我們家裏作客,他們為了逃避戰火從巴格達來到了摩蘇爾,可是,命運沒有放過他們,結果,他們在那次大爆炸中喪生,都是年輕的生命,才三十歲,而我們則有兩位成員遇害,女的,一位妹妹,另一位是嫂嫂,嫂嫂留下一位孩子沒人照顧。」

戶主弟弟搶着補充說:「當時我們害怕極了,拿着些許行李跑到現在這間房子來,未幾,我們原居那個區給夷為平地,而這一個區在第二天也受到另一導彈破壞,我們走無可走,惟有在頹垣敗瓦中留下來。」

我好奇,問:「十二年了,你們沒有把房屋重建?」

戶主激動回答:「房子倒塌了,又面對經濟制裁,政府沒錢,我們也沒錢,找一份工作不容易,做小買賣也困難……」

此時,他說得生氣,指着天,說:「美國毀了我們的家園,也毀了我們的生活,即使面對第二場戰爭,我們不怕,也不走!」

與巴格達相比,摩蘇爾的民族情緒強烈得多了,這似乎與人口背景和受戰爭損害程度有密切的關係。

首都巴格達,大城市,是專業人士與知識分子聚居的地方,有自己的想法;在莫桑,工人階級佔多,是波斯灣戰爭的重災區之一,居民的反美情緒高漲,侯賽因在這裏所得到的支持率也相對提高。

《蘋果》記者區民傑、特約記者張翠容