自九一年聯合國對伊拉克實施經濟制裁後,伊拉克人民進入了一種物資有限供應的生活狀態。

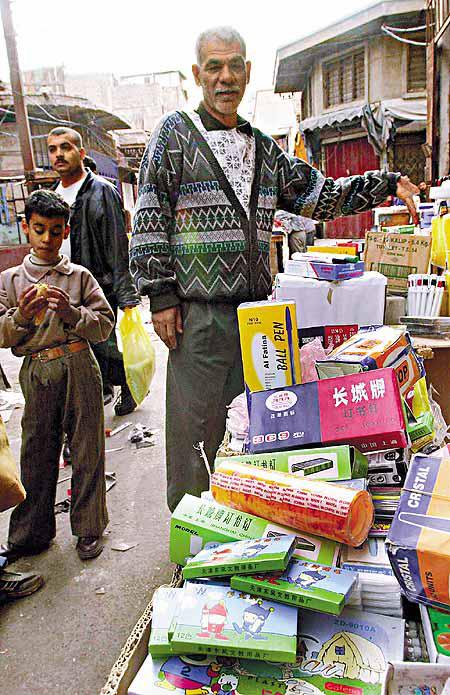

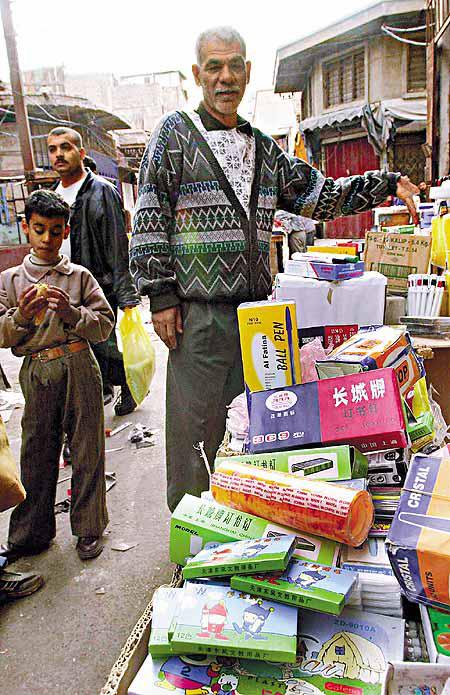

不過,在巴格達市中心的市集裏,卻出奇地充斥着各種各樣的貨品:有來自丹麥的通心粉、土耳其出產的番茄醬、中國製造的文具和衣服、南韓的電器產品,當然還有本土生產的日常用品和糧食等,男男女女在趕市集,擠得水洩不通,好不熱鬧。

驟眼看來,頑強的伊拉克人似乎在告訴外界:制裁又如何?我們的生活還可以呢!

一位售賣玩具的檔主老闆侯塞卻搖搖頭,告訴記者,他們的生活基本上仍是十分艱苦,特別在九一年至九五年,經濟制裁達到高峯期間,他們就是在貧窮線上苟延殘喘。直到九六年,伊拉克政府與聯合國達成協議,以伊拉克石油來換取有限度的外來物資,人民的生活才有喘息的機會。

老闆請記者細看市集上出售的東西,便知道那些只不過是生活基本的必需品,即使進口貨,也是十分廉價的,老百姓不會奢望,可以擁有追求豐富一點生活的權利。

「九六年開始,政府財政寬鬆了一些,他們便推行生活津貼計劃,向每個家庭分配基本的糧食,只象徵式收取相等於十二美仙的費用,而公務員的福利更多一點,可以享有購物折扣優惠……」

老闆表示,在政府的資助下一般老百姓的日常基本生活應該得以解決,但在制裁下,國家經濟停頓不前,人民工資只能維持一個十分低的水平,平均每個家庭的收入在二十五美元左右,如能達到六十美元已經十分不錯了。

另一位地攤檔主也搶着告訴我們,他本身在巴格達一間著名劇場當導演,每月只有十美元的工酬,根本無法支付租金和養育小孩的開支,惟有出來搞點小買賣。

他說:「政府的資助僅在糧食上,讓我們剛好得以餬口,可是,伊拉克貨幣隨着國家經濟不景持續下滑,進口物資價格上漲,工資卻永恒不變,我們又回到貧窮線上掙扎。」

現在,老百姓都在期待,經濟制裁終有一日得以解除,恢復往昔的繁榮。

《蘋果》記者、特約記者張翠容、區民傑巴格達直擊