美伊開戰的時間在倒數,各國駐巴格達大使館已陸續撤僑,但奔赴巴格達採訪的記者人數卻有增無減,而甘願當人肉盾牌的和平組織人士更是前仆後繼,使得在戰爭恐懼下的伊拉克首都巴格達,就像一個嘉年華。

我們首先從香港飛到約旦首都安曼,在安曼機場的停機坪上,有好幾架小型飛機,機身上寫着:伊拉克航空(IraqiAirways),不過,這些飛機都是廢棄了的。自九一年伊拉克遭到聯合國經濟制裁後,所有民航機不得出入巴格達。

由於近月有大量記者及其他工作人員湧入巴格達,約旦皇家航空在特許下開辦安曼與巴格達航線,一星期三班,但當戰爭逼近,機位難求,我們惟有選擇陸路,坐十小時汽車去巴格達。

在美國總統布殊和國務卿鮑威爾分別發表演說,提出伊拉克與恐怖活動有關,以及擁有大殺傷力武器的「證據」作為攻伊藉口後,戰爭似乎已無可避免,而且更是迫在眉睫。在這情況下,我們還以為作為鄰國的約旦,已變成伊拉克難民避難所,約旦政府一定大為緊張,收緊邊防檢查。

出乎意料,約旦和伊拉克兩地人民依然可以自由往來,毋須簽證,陸路邊境檢查站亦一切運作正常,平靜如昔,接載我們到巴格達的司機,是一位已上四十歲的伊拉克人,並且是來自伊拉克北部的庫爾德族人,名叫薩林,他差不多每天都往來巴格達與安曼,沒有受到局勢影響。

戰爭?薩林滿不在乎,他說:「十二年前的波斯灣戰爭,我也生存過來了,我告訴自己,戰爭不會再來,但如要發生,作為老百姓,可以怎辦?能夠繼續生活的,就繼續生活吧!約旦人和伊拉克人都是阿拉伯人,我們是兄弟,這種關係不會因戰爭而改變……」

在車廂內,薩林一邊播放輕快的伊拉克音樂,一邊吃着伊拉克特產果仁,在平坦的荒漠公路上飛馳。

此時此刻,我想起美國公路電影,想起「德州巴黎」,但這是一個快要給美國攻打的國家,有人說,伊拉克地勢平坦,有利美國空襲。事實的確如此,從安曼到巴格達這一條高速公路,一望無際,在過去十二年來,曾承受過多次美軍的導彈突襲,有「死亡谷之路」別稱。

在伊拉克邊境,到處掛上總統薩達姆.侯賽因的肖像,有持槍的、有笑臉迎人的,但我留意到,也有一幅搖搖欲墜的。

官員們見到香港記者,高呼:「歡迎你們到我們國家來。」然後,他們要我們逐一登記帶來的採訪器材,並扣留我們帶來的衞星電話,表示這是「嚴禁入境」的。有同行跟我們說,只要給一點錢,就可以過關;但一旦官員不受賄,那就有很大的麻煩了。

我們很想取回衞星電話,不斷問:如果付按金,是不是能保住衞星電話。官員皺着眉頭,大惑不解,面有難色無奈說「很抱歉、很抱歉,但歡迎你們到我們國家。」

就這樣,我們到了巴格達。與安曼相比,巴格達的的確確是個大城市,車如流水人潮如湧。在新聞中心,我們遇到新華社一位女記者,她二十多年前曾在巴格達留學,她不無欷歔地說,「那時巴格達才是天堂呢!」

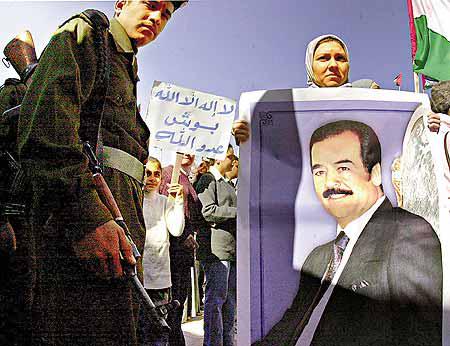

二十多年間,巴格達從天堂跌到地獄,現在更傳來美國人吹起的戰爭號角,大街上的反美示威遊行幾乎無日無之。我們一到大街,就碰上一次上千人參加的反美示威,婦女和小孩子都上街,在大人的「導演」下,小孩子們高舉玩具槍,高聲呼喊「打倒美國!打倒布殊!」情緒高漲,仇恨如細菌般滋生。

示威者還跑到卡塔爾大使館,抗議卡塔爾政府為美軍開路;他們還不滿其他阿拉伯國家的親美立場,說他們沒有與伊拉克站在同一條戰線上,沒有團結一致。

這邊廂,有示威者高喊「必要時,我們要做人肉炸彈保家衞國!」那邊廂,歐美和平組織人士來到巴格達卻要做人肉盾牌,聲勢浩大。

一位來自美國紐約州的六十多歲人肉盾牌巴娜斯,去年十月已到巴格達,她表示:「我會留在這裏,直到和平來臨!」我好奇問:「即使開戰,你也會留在這裏?」她堅定不移地說:「對,我會與伊拉克人在一起,以我血肉之軀,來保護他們!」

二月五日,當鮑威爾向聯合國提交攻打伊拉克的理據時,巴格達政府新聞處現場直播,數百名外國記者聚集觀看,門外有一群粉紅色美國娘子軍,抗議美國政府將伊拉克危機升級,她們喊着說:「一切為了石油!」

伊拉克是反戰人士的絕佳舞台,美國還未掉下導彈,巴格達已變得火辣辣!

《蘋果》記者區民傑、特約記者張翠容